Urgence sanitaire et droit international

Travail réalisé dans le cadre du cours d’Éthique biomédicale (FILO 2200, M. Botbol-Baum) à l’Institut Supérieur de Philosophie (UCLouvain, année ac. 2004-2005).L’objectif était de s’initier à l’analyse d’une situation dans la démarche pluridisciplinaire qu’est la bioéthique.Le titre de ce travail est emprunté d’un article du même nom de Michèle Poulain (CNRS) 1)

Table des matières

Introduction

Au départ, notre enquête consistait en une étude du « cas » du procès de Pretoria. Intenté en 1997 par 39 grandes firmes pharmaceutiques contre le gouvernement sud-africain, le procès devait éclaircir la situation quant à la legalité de la décision du gouvernement de Nelson Mandela, qui était en passe de faire voter une loi facilitant la production et l’importation de traitements contre le sida, sans passer par les brevets « normalement » requis.

Cela étant, la politique sud-africaine se conformait au cadre des accords internationaux et visait précisément à utiliser les clauses de sauvegardes des accords sur la propriété intellectuelle vu la situation sanitaire critique du pays. Mais si nous voulions comprendre sur quelle base se fondait ce procès, il était nécessaire de remonter à la source du conflit, ce que nous avons fait. Cela nous amena à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et à son accord sur les « Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce » (ADPIC). Cet accord, auxquels tout pays membre de l’OMC doit souscrire, impose la reconnaissance et la protection des brevets mais comporte aussi certaines mesures (transitives ou provisoires) pour les pays en voie de développement (PVD) qui n’ont pas encore « adapté » leur législation.

Tout en prenant connaissance de ces textes imposés à tous les membres de l’OMC (148 pays dans le monde), nous avons tenté de comprendre quels étaient les enjeux de la protection des brevets mais aussi quels étaient les raisons d’être de ceux-ci.

Quand les firmes pharmaceutiques décidèrent de retirer leur plainte contre le gouvernement sud-africain, une première victoire venait d’être gagnée mais on était encore loin d’un consensus entre les pays riches, producteurs de médicaments sous brevet et les PVD, demandeurs d’importantes quantités de médicaments au coût le plus bas possible (autrement dit des copies de médicaments ou « génériques ») afin de répondre aux urgences sanitaires.

Les mesures de sauvegardes présentes dans les ADPIC permettent aux pays pauvres de recourir aux « licences obligatoires » pour obtenir les médicaments dont ils avaient besoin mais ces clauses étaient en réalité inexploitables par ces derniers, jusqu’il y a peu, sous la pression et les menaces de sanctions commerciales de la part des pays riches (eux-mêmes poussés par les lobbies industriels).

La déclaration de l’OMC lors de la conférence ministérielle de Doha, en 2001, voulait pourtant résoudre une part des problèmes qui se posaient de façon récurrentes face aux grandes maladies dont la terrible pandémie du VIH/SIDA ; elle réaffirmait la primauté de la santé sur les brevets et le droit de recourir aux mécanismes de licences obligatoires. Mais un problème demeurait sans solutions : comment les PVD qui n’avaient pas les infrastructures nécessaires à la production de médicaments allaient-ils pouvoir recourir aux « licences obligatoires » ? Les réponses officielles se firent attendre jusqu’en août 2003…

Pendant ce temps, le travail des ONG sur le terrain et les campagnes de sensibilisations auprès du grand public mobilisaient les moyens disponibles.

Nous avons donc poursuivit notre recherche en prenant connaissance du concept de « biens publics globaux » qui nous permet de penser les problèmes de la santé non plus comme des problèmes qui nous seraient étrangers, mais au contraire comme des réalités qui nous touchent directement et sur lesquelles on a pas d’autre choix que d’agir.

Finalement nous en sommes arrivé à écouter ce que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) proposait à l’humanité. En plus d’une liste de « médicaments essentiels », toute une stratégie pharmaceutique régulièrement mise à jours (depuis 1977) tente de rendre l’accès aux soins de santé accessible à tous.

Quant à la réponses tant attendue de l’OMC, elle débouchait, en août 2003, sur dérogation provisoire des ADPIC permettant aux pays producteurs de génériques de les exporter (sous un certain nombre de conditions strictes) vers les pays importateurs ne disposant pas des infrastructures suffisantes…

Voilà qui devrait permettre à l’industrie générique de pouvoir se développer pour répondre aux urgences sanitaires sauf si les pays producteurs de génériques changent leur législation afin de protéger la propriété intellectuelle et respecter les ADPIC. Problématique. Ce sera le cas de l’Inde en janvier 2005…

L’Organisation Mondiale du Commerce

Le 1er janvier 1995, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) voyait le jour et succédait au GATT2). Le cycle de discussions qui mena à sa création – dit le « Cycle d’Uruguay » –, auxquels 120 pays participaient3)), fut sanctionné par la signature de « l’Acte final », le 15 avril 1994 à Marrakech, après 10 années de négociations commerciales.

En annexe à cet « l’Acte final », on trouve tout d’abord l’Accord instituant l’OMC mais aussi l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) et l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).

Lourds de conséquences, ces accords allaient totalement revoir le rôle du GATT dans les relations internationales et étendre ses domaines de compétences à des matières qui, autrefois, relevaient des États ou d’autres organisations internationales. Étonnamment, ces nouveaux secteurs et le statut même d’une OMC (en tant qu’organisation permanente qui remplacerait les « provisoires » accords du GATT) devinrent mandatoires à la fin du cycle alors qu’ils n’étaient pourtant inscrits que comme « thèmes à débattre » au lancement du cycle d’Uruguay.4)

Au nom de la liberté de commerce, un grand nombre de dispositions très discutables, car au centre de conflits d’intérêts évidents, furent adoptées dans le but de « mettre fin à la très grande diversité des normes appliquées en ce qui concerne la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle »5) et surtout dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre les pays.

« Se plaçant au-dessus des instances démocratiques, au-dessus de toutes les agences de l’ONU, les accords de Marrakech impliqu[èrent] la mise au pas des lois, voire des Constitutions des pays membres. »6)

Malgré la consternation de ceux qui lurent les accords avant leurs ratifications (précipitées) et malgré l’accueil réservé, les futurs « Membres » de l’OMC allaient tous transposer ces accords dans leur législation pour enfin accéder aux marchés des autres pays membres , de se prévaloir d’un mécanisme de règlement de différends commerciaux et de participer à de futures négociations commerciales, aux conditions énoncées par les accords de l’OMC7).

L’OMC, la propriété intellectuelle et la santé

On peut déceler dans ces accords une atteinte au projet démocratique de certain pays : par la transposition des accords de l’OMC dans les législations nationales, plus d’une ont du ou vont devoir renoncer à certaines mesures sociales, sanitaires ou écologiques à cause de leur incompatibilité avec certaines mesures des ADPIC8). Ceci est vrai pour la plupart des pays membres de l’OMC, mais ces mesures font d’autant plus violence aux pays en voie de développement qu’ils n’ont pas pu prendre part aux négociations avec le même poids que les puissances occidentales qui, pourtant, sont contraints d’accepter ces accords sous la menace de sanctions commerciales. Pour certains de ces domaines, on peut dire que les états ne sont plus toujours en mesure de pouvoir répondre aux attentes et aux besoins de leur population, observant la logique néolibérale de l’Organisation Mondiale du Commerce.

L’historien nous rappelle pourtant que le libre échange et la protection de la propriété intellectuelle ne s’est imposée que de façon progressive et non linéaire dans le temps, avec des retours en arrière en cas de crises ou de guerres, mais aussi dans l’espace car, avant de se s’ouvrir à un marché mondialisé, les pays doivent renforcer leur économie dans des « zones de libre-échange » limitées9). Ayant usé de tels stratagèmes dans leur histoire, on peut encore une fois s’étonner que certains de ces pays, devenus riches aujourd’hui imposent, sous des délais relativement courts, un modèle économique qui pourtant ne semble pas s’inscrire dans une perspective de développement durable, ni aller dans le sens d’un mieux-être collectif (ou d’une politique welfariste comme diraient les socio-économistes).

En matière de propriété intellectuelle on retrouve dans l’histoire plusieurs exemples de pays qui ont joué sur la protection ou la non-protection de la propriété intellectuelle afin de favoriser leur développement.

Mais avant d’aller plus loin, il est nécessaire de se rappeler le principe et la raison d’être de la protection intellectuelle et plus particulièrement sous la forme des brevets.

« […] Il s’agit d’accorder à l’inventeur un monopole temporaire et limité au cours duquel l’invention peut être exploitée à l’abri de la concurrence directe. L’inventeur et l’investisseur sont, en quelque sorte, assurés que l’invention nouvelle peut être mise dans le commerce sans subir de concurrence immédiate, ce qui leur permet de récupérer au moins une partie des investissements grâce à la fixation du prix en situation de monopole. En échange, la collectivité accède à l’invention car l’inventeur doit la divulguer au complet. […] Le brevet devrait ainsi être considéré comme un compromis acceptable entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif. »10)

En Belgique, la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention définit ce dernier comme étant « un droit exclusif et temporaire d’exploitation pour toute invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d’application industrielle »11).

Les critères, pour être reconnu comme invention, sont au nombre de trois. Une invention doit être « nouvelle » (ne pas exister en « l’état de la technique »), avoir un caractère « inventif » (ne pas être évidente), et être « susceptible d’application industrielle » (ce qui inclus l’agriculture). Ces critères sont également ceux de l’OMC que l’on retrouve dans les ADPIC (cfr article 27, paragraphe 1) cependant la loi nationale en matière de brevets à déjà été amendée par loi du 9 mars 1995 et par la loi du 28 janvier 1997 et par ses arrêtés d’exécution afin de se conformer aux autres exigences de l’OMC.

Un exemple d’actualité en la matière qui est particulièrement polémique en Europe : les « brevets logiciels » (software patents en anglais). En Belgique, la loi de 1984 (article 3) précise que les programmes d’ordinateurs ne sont pas considérés comme des « inventions ». Par conséquent ils ne sont pas brevetables. La polémique, au niveau européen est que la Commission européenne souhaite faire appliquer une lecture stricte des ADPIC en la matière, ce qui impliquerait, purement et simplement, la reconnaissance des brevets logiciels pour une durée de 20 ans. Or, le Parlement européen, organe fondamentalement représentatif et garant de la démocratie, s’oppose au projet de la Commission tant que les amendements proposés, pour une brevetabilité modérée, ne sont pas pris en considération. En effet, pour toute une série de raisons que nous n’aborderont pas ici, les critères de brevetabilité en matière informatique semblent devoir être beaucoup plus nuancés que ce que les ADPIC proposent.12)

Appliqué au médicament le problème est similaire mais de nature plus tragique lorsque les conséquences de la propriété intellectuelle mènent à la mort. De plus, alors que « l’industrie générique devrait progressivement permettre aux PVD de réduire leur dépendance vis-à-vis des producteurs occidentaux et développer une industrie pharmaceutique de base. »13)

Cependant cette reconnaissance des brevets n’a pas toujours été de soit; un rapport commandé par le gouvernement britannique montre clairement qu’il y a une forte relation entre la protection de la propriété intellectuelle et la situation socio-économique d’un pays :

« Historiquement, les régimes de propriété intellectuelle ont été utilisés par les pays pour poursuivre ce qu’ils considéraient comme leur propre intérêt économique. Beaucoup de pays ont modifié leur régime à différentes étapes de leur développement économique, au rythme où leur perception de ces sujets (et leur statut économique) changeait. »14)

Pour comprendre ces mécanismes, citons le cas de l’Inde – quasi scolaire – qui, après la décolonisation britannique en 1947 s’est trouvée avec une législation qui protégeait les médicaments. Les conséquences étant que le prix de médicaments étaient forts élevés et que la production locale ne pouvait se développer, le gouvernement décida, en 1970, de réformer son système pour mettre fin à cette situation.

« Plusieurs laboratoires profitent de la nouvelle situation pour fonder leur commerce sur la copie de médicaments mis au point par des sociétés étrangères. Une industrie prospère apparaît [… et] assure plusieurs centaines de milliers d’emplois. Plus important encore : les médicaments peuvent être vendus à des coûts les plus bas possibles, grâce aux économies faites sur la recherche et le développement et à une loi contrôlant les prix. Le 1er janvier 2005, l’Inde a promis d’accepter les brevets sur les médicaments, une obligation contractée en signant l’accord [sur les ADPIC], dans le cadre de l’OMC. Si l’industrie locale se montre évidemment inquiète de cette échéance, elle dispose désormais de nombreux atouts : la longue « parenthèse » sans brevet a permis de développer les compétences locales : ingénieurs et chercheurs compétents et bien formés, système de distribution efficace, normes de qualité proche des niveaux des pays occidentaux. Depuis quelques années, les firmes indiennes ont même investi dans la recherche et le développement, pour sortir progressivement du modèle des pays imitateurs et devenir un pays innovateur. »15)

Cependant, aujourd’hui, en vertu de l’accord sur les ADPIC, un pays membre de l’OMC ne peut plus choisir son mode de développement comme l’ont fait des pays comme l’Inde, les Etats-Unis16) ou encore d’autre pays comme la Corée du Sud qui, pendant son décollage entre les année 1960 et 1980, reconnu dès 1961 certains brevets, mais limitait leur validité à 12 ans sans qu’aucune protection ne soit accordée sur la nourriture la chimie ou la pharmacie17).

Comme le font remarquer certains analystes, plutôt critique à l’égard de l’internationalisation des règles juridiques en matière de propriété intellectuelle, de telles dispositions ne sont pas à l’avantage d’une majorité de pays et même les pays du Sud en passe de devenir des acteurs du commerce international semblent être lésés.

« Paradoxalement, les nouvelles règles jouent globalement contre les économies des pays du Sud quel que soit leur niveau de développement. Car le « paquet » du 8ème round [- du cycle d’Uruguay -] soutient des instruments redoutables pour forcer l’ouverture des marchés : l’accord sur les services (AGCS) et celui sur les règles liées à l’investissement.

Dans la plupart des pays du tiers monde, le secteur des services, dernière activité économique encore sous le contrôle de national, est protégé des opérateurs étrangers. L’introduction de ces deux accords, taillés sur mesure pour les grandes firmes, doit leur permettre de s’implanter et d’accaparer les secteurs lucratifs.

[…] Les nouveaux accords du GATT mettront fin à la protection des manufactures et des industries naissantes. Or le passage par une transition protectionniste est une condition indispensable pour qu’un pays soit un jour en mesure d’affronter la concurrence internationale.

[…] Pour les gagnant du round, les avantages du « paquet » du cycle d’Uruguay sont évidents : possibilité d’opérer « hors sol », de faire venir l’équipement et les machines des pays du Nord, de produire pour les marchés à l’exportation et de rapatrier les profits sans contrepartie. »18)

Alors que, traditionnellement, c’était l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui régissait l’octroi des brevets, cette agence spécialisée de l’ONU, animée par les objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies (qui se fixe, entre autres, le devoir d’instituer entre les nations une véritable coopération économique, mais aussi sociale et culturelle), s’est vu supplantée par la puissante OMC, répondant aux « impératifs » des marchés et leur pseudo rationalité. C’est aussi sous la pression des lobbies industriels pharmaceutiques et grâce à la spéculation sur les débouchés de la recherche génétique que ces accords ont vu le jour.

Même si la plupart des scientifiques reconnaissent en la génétique les énormes perspectives qu’elle ouvre en matière de médecine, d’alimentation et d’agriculture, l’OMPI n’a jamais accepté d’étendre la brevetabilité aux espèces vivantes, conformément à tous les autres accords internationaux en vigueur avant l’OMC et conformément à la Convention de Munich qui précise que « le brevet récompense une invention et non un découverte »19). Or lorsque l’on travaille sur des gènes, des protéines, des micro-organismes, etc, c’est bien de « vivant », non créé, non inventé par l’homme que l’on parle.

« C’est pour contrôler cet obstacle que les grandes firmes qui appelaient à la brevetabilité du vivant ont choisi le GATT comme cadre juridique privilégié. […]

Une campagne bien orchestrée a réussi à faire entrer la propriété industrielle dans les prérogatives du GATT. Puis on changera l’adjectif « industrielle » pour « intellectuelle ». Ni vu ni connu, les brevets sur le vivant se retrouvèrent dans les accords du GATT »20)

L’expert juriste malaisien, Gurdial Sigh Nijar21), lors d’une assemblée à Penang (Malaisie) qui rassemblait un petit groupe de spécialistes de disciplines différentes pour discuter des négociations et des accords qui allaient donner lieux à l’OMC, relevait déjà trois infractions aux législations antérieures en matière de brevet :

« […] outre l’extension de la durée des brevets d’« inventeur » de cinq à vingt ans […]

– il n’y a plus d’obligation d’expliciter le processus que constitue « l’invention » pour déposer le brevet : il est couvert par le secret industriel;

– il n’y a plus d’obligation d’exploitation nationale ni de cession à un tiers qui en ferait la demande. Les grandes firmes du Nord pourront ainsi « geler » des brevets dans les pays du Sud dans le but de se réserver les monopoles futurs;

– plus scandaleux, il y a inversion de la charge de la preuve. Celle-ci ne devra pas être apportée par la firme plaignante, mais ce sera à la petite entreprise ou à la communauté paysanne accusée de pirater des « inventions » biotechnologiques de démontrer son innocence. Cette inversion constitue une régression phénoménale sur le plan juridique et un retournement hasardeux en l’état actuel des connaissances en biologie moléculaire. »22)

Malgré cette constatation et le fait qu’on puisse se demander à quel titre, ou avec quelle légitimité, l’OMC allait faire inscrire, sans distinction, ces changements dans les législations de tous pays membre de l’Organisation, ces accords furent adoptés et constituent maintenant la base légale de l’OMC et, théoriquement, de tous ses membres.

Le procès de Pretoria et les ADPIC

En 1997, en réaction à une loi23) autorisant des mécanismes tels que le recours aux médicaments génériques, l’importation parallèle et la réglementation du prix des médicaments, 39 entreprises pharmaceutiques intentèrent un procès contre le gouvernement sud-africain qui venait de l’édicter.

En 1997, en réaction à une loi23) autorisant des mécanismes tels que le recours aux médicaments génériques, l’importation parallèle et la réglementation du prix des médicaments, 39 entreprises pharmaceutiques intentèrent un procès contre le gouvernement sud-africain qui venait de l’édicter.

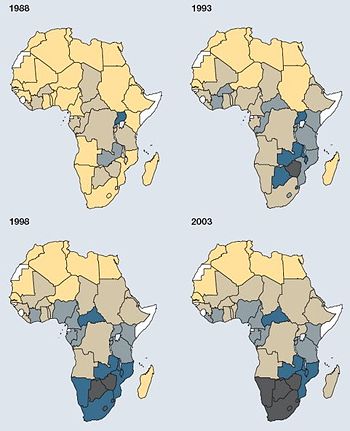

Il faut savoir que l’Afrique du Sud est l’un des pays où la situation sanitaire liée à la pandémie du sida est des plus préoccupante, pour ne pas dire catastrophique. Aujourd’hui, Médecins Sans Frontière (MSF) estime à près 38 millions le nombre de personnes touchées par le sida dans le monde. 25 millions des personnes atteintes vivent en Afrique sub-saharienne dont 5,3 millions en Afrique du Sud24).

« Face à cette situation dramatique l’idée du gouvernement de Nelson Mandela en 1997 était pourtant limpide. Par une révision de sa loi sur les médicaments, l’Afrique du Sud ouvrait la voie à des importations parallèles de médicaments « génériques » ou à leur production sur son sol sous licence obligatoire. »25))

La plainte des firmes pharmaceutiques, portée devant la Haute Cour de Pretoria, reposaient sur différents arguments 26): D’abord, d’un point de vue juridique, elles s’appuient sur le fait que l’accord sur les ADPIC protège une licence pour 20 ans et que par conséquent, les accords sont violés lorsque qu’il y a copie de médicament. Ensuite, d’un point de vue politique, en se donnant les moyens d’appliquer – selon leurs critères – cette clause dérogatoire, les autorités sud-africaines auraient fait un « abus de pouvoir ». En d’autre termes, selon les firmes, ce n’est pas à l’Etat et ni à son gouvernement démocratiquement élu d’évaluer la situation et de fixer les règles sanitaires… Enfin, d’un point de vue économique : les firmes pharmaceutiques expliquent qu’un non-respect de leurs brevets met en danger leurs investissement pour le recherche et le développement de nouveaux traitements.

Les arguments invoqués par les firmes pharmaceutiques tentent de faire appliquer de la façon la plus procédurale possible leurs droits, reconnus et appuyés par l’accord sur les ADPIC de l’OMC. En effet, l’article 28 de la section 5, concernant les brevets, mentionne clairement qu’un brevet confère à son titulaire des droits exclusifs qui lui permettent,

« a) dans les cas où l’objet du brevet est un produit, d’empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit;

b) dans les cas où l’objet du brevet est un procédé, d’empêcher des tiers agissant sans son consentement d’accomplir l’acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé. »27)

Les entreprises voulaient faire de ce procès un exemple dissuasif, sensé rendre « justice » à la propriété intellectuelle transgressée. Cependant, elles négligeaient certaines clauses dérogatoires que mentionnait les ADPIC en faveur des pays pauvres (mais malheureusement plus en théorie qu’en pratique jusque là).

En effet, l’article 8 prévoit que les pays peuvent adopter, dans leur législation, « les mesures nécessaires pour protéger la santé publique […] afin d’éviter l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits » 28)

L’article 27, §2 envisage même plus précisément ce genre d’exception : il précise que les pays membres peuvent « exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes […] »

Quant à une situation de fait où un brevet est exploité sans l’autorisation des titulaires de droits, l’article 31 confirme, qu’« un Membre pourra déroger à cette prescription [de devoir obtenir l’autorisation du détenteur de droit avant toute utilisation] dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales. » 29)

Probablement bien au courant de ces articles, les firmes voulaient sans doute faire valoir leur droit de vérifier (et remettre en cause) la « validité juridique » de la décision du gouvernement sud-africain, comme l’explicite le point (i) de ce même article 31. Il accorde en effet au titulaire de droit que « la validité juridique de toute décision concernant l’autorisation d’une telle utilisation [sans l’accord du titulaire de droit] pourra faire l’objet d’une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de ce Membre »30).

Etant en désaccord avec l’autorisation accordée par le gouvernement sud-africain, les firmes pharmaceutiques entraînèrent donc ce dernier en justice pour tenter de lui faire admettre que sa décision ne respectait pas les accords internationaux et que, par conséquent, aucune valeur juridique ne pouvait être accordée à la production et/ou l’importation de médicaments génériques.

Pourtant, comme nous venons de le voir, l’accord sur les ADPIC réserve explicitement certains droits aux pays en voie de développement. Il « offre » également plusieurs outils pour les pays qui se trouvent face à certaines situations : la licence volontaire, la licence obligatoire et l’importation parallèle.

On parle de « licence volontaire » dans le cas où un titulaire de brevet décide d’autoriser un tiers à utiliser le brevet protégé, par exemple pour autoriser la production locale d’un médicament (en échange de royalties). Théoriquement, les pays les plus développés devraient veiller à stimuler les transferts de technologie « […] d’une manière propice au bien-être social et économique […] »31)…

Une « licence obligatoire » peut même être exigée par un état lorsque le détenteur des brevets refuse de négocier alors que le pays se trouve dans une réelle nécessité de disposer de ce brevet. « [Elles] sont habituellement accordées pour des motifs d’intérêt général comme la santé publique, le développement économique, la défense nationale ou lorsque le titulaire « n’exploite » pas son brevet. Il s’agit d’un important instrument du domaine des politiques auquel un gouvernement peut avoir recours pour pallier aux effets négatifs d’une protection stricte des brevets. »32) Cependant, il est nécessaire qu’il y ait eu un effort pour négocier une licence volontaire et, si une licence obligatoire est émise, elle ne peut servir qu’à fournir le marché national du pays qui l’impose, en échange d’une « rémunération adéquate » versée au titulaire du brevet. (cfr article 31 des ADPIC)

Enfin, les « importations parallèles » sont un mécanisme simple qui permet à tout pays de racheter des médicaments à un autre pays qui, en fonction de divers facteurs du marché, est parvenu à négocier un prix plus intéressant. « Cela signifie qu’un pays disposant de ressources limitées peut parfois obtenir de plus grandes quantités de médicaments brevetés en les important de l’étranger, à meilleur prix, plutôt que directement du marché local au prix plus élevé que demande la compagnie. »33)

Malheureusement, comme l’ONG Act-Up34) le fait remarquer dans ses documents de sensibilisation à cette problématique, en novembre 2004,

« c’est dans ces brèches, prévues par l’accord [sur les ADPIC] comme autant de garde-fous au monopole des grands laboratoires, que les gouvernements et les associations de malades ont tenté de s’engouffrer. Jusqu’à présent, elles se sont révélées inexploitables : aucun pays ne s’est vu accordé de licences volontaire. Quant aux pays qui pourraient être tentés de produire des [médicaments] génériques sous licences obligatoires, ils en sont dissuadés par la perspective d’un affrontement avec les laboratoires occidentaux et les gouvernement qui les soutiennent […] »35)

Néanmoins, l’issue du procès de Pretoria fut une heureuse victoire pour le gouvernement sud-africain et tous les malades du sida quand, le 19 avril 2001, sous la pression de l’opinion publique (qui fut mise courant de l’affaire qui se déroulait en Afrique du Sud par la Conférence de Durban en juillet 200036)), les 39 firmes pharmaceutiques abandonnèrent le procès intenté 3 ans auparavant.

En faisant cela, elles reconnaissaient en même temps que la décision du gouvernement sud-africain se conformait bien aux accords sur les ADPIC. Toutefois il aurait été trop simple que ce cas fasse jurisprudence et que dès lors, les clauses dérogatoires se retrouve systématiquement employées.

A ce moment, d’autres conflits similaires opposent le Brésil et les Etats-Unis, qui finalement suivront la voie de Pretoria lorsque le gouvernement américain accepta de « lâcher du lest » contre les PVD demandeurs de médicaments génériques ou de solutions alternatives concrétisables.

La Déclaration de Doha

Quelques mois après le « procès de Pretoria », les plus hautes instances de l’OMC se réunissaient, comme tous les deux ans, afin de poursuivre les objectifs précédemment fixés, discuter de questions de commerces et de la manière de mettre en place les accords (échéances, recommandations, sanctions…). Cette année-là (2001), la conférence ministérielle se tenait à Doha, au Qatar.

Dans le procès de Pretoria, toutes les parties se sentaient lésées : les détenteurs de droits des pays riches regrettaient de ne pas voir leurs brevets mieux protégés, tandis que les pays plus pauvres revendiquaient un droit d’accès à la santé et aux technologies, ainsi que leur droit de pouvoir gérer les crises sanitaires et d’utiliser si nécessaire les clauses dérogatoires des ADPIC. Il fallait donc que l’OMC se repenche sur les problèmes liés à la propriété intellectuelle et ses implications dans le domaine de la santé publique.

De plus, face à la mobilisation toujours grandissante des ONG et de la « société civile » pour un monde plus « social », l’OMC se devait également de redorer son image en apportant des solutions réelles et réalisables par rapport à l’ampleur des problèmes sanitaires.

Pour comprendre la logique de la « nécessaire » protection de la propriété intellectuelle sous-jacente au fonctionnement de l’OMC, il faut se remettre dans le contexte de la création de cette dernière. En effet, avant l’instauration de l’OMC en 1995,

« la plupart des pays industrialisés accordaient des brevets sur les médicaments, mais bon nombre de pays en développement ne le faisaient pas. Alors, des copies génériques de ces médicaments pouvaient être fabriquées ou importées dans ces pays sans l’accord de « l’inventeur ». Certains pays accordaient seulement des brevets pour le procédé de fabrication d’une invention (par exemple la méthode de production d’un médicament) et non sur le produit (c’est-à-dire le médicament comme tel). En conséquence, le même médicament pouvait être fabriqué et vendu, à condition seulement qu’il soit fabriqué selon un processus différent non breveté. En l’absence de monopole de marché transnational pour le titulaire du brevet, les prix des médicaments étaient souvent plus bas, grâce à la concurrence générique contre les médicaments brevetés. L’accord sur les ADPIC met fin à cette situation, à mesure qu’il entre en vigueur au quatre coin du monde. »37)

On voit donc bien apparaître un manque à gagner pour les pays riches, déjà titulaires de nombreux brevets. Et sans doute, il est vrai, certains risques pour des sociétés qui investissent beaucoup d’argent dans la recherche et le développement de leurs produits (bien que les coûts de la recherche sur le sida soit aussi supportés par des fonds publics et d’autres fonds émanant de la « société civile »).

Par sa déclaration officielle, la « Déclaration de Doha » ou « Déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique »38), l’OMC a enfin reconnu la priorité de la santé publique sur les brevets et marqué son soutient, tout relatif qu’il soit, à la cause des pays pauvres et à leurs revendications sociales. Mais comme une bonne nouvelle ne vient pas sans une mauvaise, les textes approuvés, de nouveau, tombaient dans un écueil non surmonté à la fin de la conférence (articles 6 et 7 de la Déclaration)…

Toutefois, avant d’aborder les critiques de cette déclaration, arrêtons-nous un instant pour voir ce qu’elle apporte de neuf.

Tout d’abord, elle dit reconnaître « la gravité des problèmes de santé publique qui touchent de nombreux pays en développement et pays les moins avancés »39) ainsi que « les préoccupations concernant [les effets de protection de la propriété intellectuelle sur les prix. »40)

De plus l’OMC convient du fait « que l’Accord sur les ADPIC n’empêche pas et ne devrait pas empêcher les Membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique. » En conséquence, elle affirme à nouveau que l’Accord « peut et devrait être interprété et mis en œuvre d’une manière qui appuie le droit des Membres de l’OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments. »41)

Enfin et surtout, elle reconnaît que ces « flexibilités » incluent ce qui suit :

-

Dans l’application des règles coutumières d’interprétation du droit international public, chaque disposition de l’Accord sur les ADPIC sera lue à la lumière de l’objet et du but de l’Accord tels qu’ils sont exprimés, en particulier, dans ses objectifs42) et principes.

-

Chaque Membre a le droit d’accorder des licences obligatoires et la liberté de déterminer les motifs pour lesquels de telles licences sont accordées.

-

Chaque Membre a le droit de déterminer ce qui constitue une situation d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence, étant entendu que les crises dans le domaine de la santé publique, y compris celles qui sont liées au VIH/SIDA, à la tuberculose, au paludisme et à d’autres épidémies, peuvent représenter une situation d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence. »43)

A la lumière de cette déclaration, la démarche du gouvernement sud-africain, exposée lors du procès de Pretoria nous apparaît alors totalement légitime et dans le respecte des règlements en vigueur puisque tous les arguments avancés par la partie adverse sont réfutés:

D’abord, d’un point de vue juridique, le gouvernement se repose sur son droit à lever des « licences obligatoires » article 5b – 5c). Ensuite, d’un point de vue politique, la Déclaration de Doha montre qu’il n’y a pas eu d’« abus de pouvoir » (article 5b) puisque chaque Etat est libre de déterminer ce qu’est une « situation d’urgence nationale ». Enfin, d’un point de vue économique, on peut demander aux entreprises comment le marché Africain peut-il menacer leurs investissements alors qu’il ne représente qu’un très faible pourcentage de leur chiffre d’affaire moyen et la recherche sur les maladies tropicales est, de notoriété publique, sous financée (dû à la faible solvabilité des malades du Sud).44)

Il ne faut cependant pas crier victoire trop vite car les articles suivants de la déclaration la rendent tout simplement caduque pour ne pas dire « inutilisable ». L’OMC reconnaît le fait que certains Etats « ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n’en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient avoir des difficultés à recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC. »45) Cependant il n’apporte aucune solution à cette situation problématique et, malgré les interminables débats, aucune solution ne sera avancée au moment de la Déclaration. La suite de l’article mentionne simplement : « Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de trouver une solution rapide à ce problème et de faire rapport au Conseil général avant la fin de 2002. »46)

Alors que doivent faire les pays pauvres ? Ils peuvent recourir aux licences obligatoires mais des problèmes techniques et d’infrastructure se posent pour certains. De plus, il ne faut pas oublier que l’exportation du médicament produit sous licence obligatoire est, en l’état, interdite (car elle est sensée répondre aux urgences et aux besoins du pays qui l’impose).

«Il s’agit d’un problème majeur puisque la plupart des pays pauvres ne disposent pas à l’heure actuelle de la capacité de produire des versions génériques des médicaments essentiels dont ils ont besoin ou auront besoin à l’avenir. En outre, beaucoup de pays qui sont techniquement en mesure de produire ne disposent que de débouchés restreints sur leurs marchés intérieurs pour les produits pharmaceutiques, ce qui, en l’absence d’une possibilité d’exportation, interdit la production locale – en effet, l’alimentation du marché intérieur ne nécessite pas une production assez conséquente pour réaliser des réductions de prix intéressantes.

Enfin, les brevets qui s’appliquent aussi à la matière première en interdisent de même l’exportation; or, peu de pays ont la capacité technologique de fabriquer des matières premières, même s’ils ont la capacité technologique de fabriquer des produits finis, les médicaments. »47)

La lutte pour un accès au soin de santé n’en n’est qu’à ses débuts mais la situation est plus qu’urgente et les dirigeants du monde tardent à apporter leur solution aux problèmes qu’ils ont crées…

Un concept de biens publics globaux ?

Ce chapitre repose les réflexions de deux auteurs sur le concept de « biens publics » publiées dans le journal Le Monde Diplomatique48) en janvier et en juin 2000. La première, menée par Philippe Quéau, directeur de la division de l’information et de l’informatique à l’UNESCO jusqu’en août 2003, puis du bureau de l’UNESCO à Moscou, s’interroge sur légitimité d’une logique qui aurait tendance à étouffer la connaissance en la privatisant et en niant son caractère collectif; il propose de repenser ce qu’on définit comme l’« intérêt général » (de l’humanité) et de récréer un domaine public autour d’un savoir commun. Il est urgent pour lui d’identifier les « biens publics mondiaux » et de mettre les moyens nécessaire pour qu’ils soient accessibles à tous.

Le second article est d’Inge Kaul, économiste et sociologue, directrice du bureau d’études sur le développement dans le cadre du programme de l’ONU pour le développement (PNUD). Dans la continuité de l’article de Philippe Quéau, elle propose de travailler le concept de « biens publics globaux»49); elle tente de (dé)montrer qu’« à l’ère de la mondialisation, la réponse aux besoins « privés » (y compris les intérêts nationaux) passe de plus en plus par la réalisation de buts communs et par la coopération internationale » et que, par conséquent la gestions de ces « biens publics globaux», que l’on croyait « extérieures », doit passer par les politiques nationales (« intérieures »). Sa réflexion est une piste concrète qui cherche à apporter des solutions à des problèmes communs entravant le bien-être de tous.

Il peut être utile de resituer ces deux articles dans le contexte des années 1999-2000 où les mouvements « altermondialistes » de protestation contre cette mondialisation au profit du libéralisme et de la dérégulation des marchés commençaient à se faire entendre. Juin 99, sommet du G7 à Cologne: marche pour l’annulation de la dette du tiers-monde; novembre 1999, manifestations contre le sommet de l’OMC à Seattle - la politique de l’OMC est enfin révélée au grand public; janvier 2000, manifestation contre le trentième forum mondial de l’économie à Davos, mise en place de forum alternatif; mars 2000, manifestations à Genève contre l’OMC et l’AGCS, enfin n’oublions pas celles de Gêne en juillet 2001 où le choc de la répression policière atteignirent des extrêmes. Quelques mois plus tard, en novembre, l’OMC sortait sa déclaration de Doha dans un esprit « social »; cependant l’esprit de cette déclaration risque toujours de se perdre si les décisions de l’OMC ne sont pas cohérentes avec ce qu’annonçait cette déclaration.

Les deux articles que nous allons voir nous semble enrichir notre réflexion par rapport aux problématiques que nous avons rencontrées jusqu’ici. La santé n’est-elle pas un « bien public global » qui devrait être géré en conséquence ? Les différentes lectures des ADPIC et les problèmes concrets posés par les différents accords de l’OMC ne reflètent-il pas d’une négligence de ce concept ?

Après avoir pris connaissance de ces deux réflexions, nous reviendront plus bas sur ces questions et présenterons brièvement comment l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a pris les devants de ces théories en publiant, dès 1977 une liste de médicaments essentiels, définissant « les besoins minimaux en médicament pour un système de soin de santé de base »50), autrement dit les médicaments auxquels toute personne devrait pouvoir recourir afin de préserver sa santé.

« A qui appartiennent les connaissances ? »

Cette question, Philippe Quéau, se l’est posée dans un article du Monde Diplomatique51), en janvier 2000.

Sa question part d’un constat que « l’évolution du droit de la propriété intellectuelle est un enjeux politique » qui, tirant argument de la « révolution multimédia », ou disons plus largement d’un monde où la technique et les technologies sont omniprésentes, remodèle les rapports de force « entre Etats (exportateurs ou importateurs nets de productions intellectuelles) et entre groupes sociaux aux intérêts divergents (actionnaires d’entreprises, enseignants, éducateurs, chercheurs scientifiques, utilisateurs) ».

Philippe Quéau en appelle à une « réflexion sur la notion d’« intérêt général », pour éviter que les groupes dominants ne fassent basculer le droit de la propriété intellectuelle à leur seul profit.»

D’une part, il rappelle qu’un des rôles primordiaux des brevets est de « favoriser la création et d’éviter qu’elle ne se perde » tout en faisant profiter la collectivité de ces innovations et des techniques, après que le brevet soit tombé dans le domaine public. D’autre part, il récuse la prétention des ayants droits, qui oublient que le brevet a été instauré dans cet intérêt général et cherchent à étendre leur domaine d’appropriation de l’information sur tout ce qui est à leur prise.

L’auteur dénonce ce « véritable hold-up sur le bien commun de l’humanité » qui est en train de se passer tant « les entreprises transnationales et les institutions des pays riches brevettent tout ce qui est possible, du génome humain aux plantes subtropicales ». Par ailleurs, il nous rappelle également le fait que « la plupart des innovations et des inventions s’appuient sur des idées qui font partie du bien commun de l’humanité » et qu’« il est donc anormal de réduire l’accès aux informations et aux connaissances constituant ce bien commun par l’effet d’un droit trop soucieux de protéger des intérêts particuliers. »

« […] Il faut réfléchir collectivement à la défense et au financement des « biens publics mondiaux » sans l’existence desquels l’humanité se réduirait à une myriade d’intérêts catégoriels. Il est urgent de revitaliser, de renforcer et de protéger contre la voracité des intérêts particuliers la notion de « domaine public » […] ».

Les « Biens publics globaux, un concept révolutionnaire »

En juins 2000, Inge Kaul poursuite le débat dans un article52) sur les « biens publics globaux » comme « concept révolutionnaire ». Elle propose « […] de repenser l’équilibre entre « privé » et « public », entre les activités des acteurs « privés » dans le cadre global (qui comporte aussi bien les Etats que les grandes entreprises, les ONG ou les individus) et le domaine public mondial. […] ».

Elle s’explique: « Dans un sens, ces biens publics globaux, que nous croyions se trouver « en dehors », sont devenus des enjeux de politique nationale. A l’inverse, des biens publics traditionnellement considérés comme nationaux (la santé, la gestion des connaissances, l’efficacité du marché, la stabilité financière… ou même la loi, l’ordre, les droits humains ou la justice économique) dépassent la seule souveraineté nationale. […] Autrement dit, ces questions de politique mondiale exigent, plus que des accords de principe (comme ceux qui garantissent la liberté de circulation des navires étrangers en haute mer), une harmonisation des politiques nationales et des changements effectifs sur le terrain. […]»

« Par exemple, pour prévenir de l’extension des maladies contagieuses ou pour empêcher des actes de terrorisme international, tous les pays doivent prendre conjointement des mesures prophylactiques. […]» C’est donc « ’aide au maillon le plus faible qui constitue la bonne stratégie » car si « tel ou tel pays rompt la chaîne de prévention, les efforts des autres seront vains. Le coût du mal global qui résulterait de l’absence d’aide étant beaucoup plus élevé que le coût de l’aide, il est efficace (et pas seulement nécessaire) d’apporter un soutien à l’acteur le plus faible ».

Cependant, elle reproche aux Etats de continuer « de se comporter sur la scène internationale comme des acteurs « privés » : ils se soucient avant tout de leur « intérêt national » et considèrent souvent que le choix le meilleur, le plus rationnel pour eux, est d’attendre que d’autres se décident à pourvoir à tel bien public, puis d’en bénéficier gratuitement – de se comporter en « passager clandestin ».[…] » Sa proposition n’est autre que de mobiliser l’opinion publique afin qu’il se rende compte « le bien-être dépend des biens publics globaux et de la coopération internationale ». Ce n’est qu’à ce moment là que les responsables politiques devront « amener l’« extérieur » (p.ex: la couche d’ozone[, la pandémie du sida, le terrorisme]) dans les problématiques nationales et de repenser l’« intérieur » (p.ex: la santé, les retraites) comme un enjeu de politique internationale. […] »

Elle ajoute qu’« un programme de biens publics globaux doit tenir compte de façon équitable des priorités des différentes populations concernées. Et il faut évidemment que ces nouveaux biens publics n’aggravent pas les inégalités existantes. […] La plupart des négociations internationales portent sur les biens publics globaux qui intéressent le plus les pays riches et négligent les intérêts des autres pays. Les priorités accordées à tel ou tel bien public global sont donc formulées en fonction des préférences d’un club de pays riches. L’équité est une dimension importante de la promotion des biens publics globaux, et nul ne s’étonnera que l’inégalité de représentation des intérêts dans les instances internationales ait été dénoncée lors des manifestations de Seattle et de Washington. […]

Plus largement seront admis et encouragés le principe et la pratique de l’équité, plus sera grande la confiance de tous de pouvoir en bénéficier un jour. Sans une justice qui, par définition, doit s’appliquer à tous les peuples et dans toutes les régions, ainsi qu’entre les générations, il est vain de prétendre défendre l’intérêt général. […] »

Nous voici donc « armé » d’un outil théorique permettant la prise en compte des intérêts de tous tout en les faisant émerger localement. Cependant, faut-il attendre que ce concept soit reconnu par les dirigeants, spécialistes, politiciens et journalistes avant de répondre aux urgences qui se présentent? Sûrement pas! Même si certains espèrent qu’une réforme de l’OMC (au niveau normatif) ou de l’ONU (par rapports aux droits de veto) puisse améliorer leurs fonctionnements, il serait illusoire d’attendre cela pour agir.

Les médicaments essentiels et le prix de la santé.

En 1977, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publia une première liste de « médicaments essentiels » (« essential medicines »). Mais qu’entend-t-on par cette appellation?

En 1977, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publia une première liste de « médicaments essentiels » (« essential medicines »). Mais qu’entend-t-on par cette appellation?

« Les médicaments essentiels sont ceux qui satisfont les besoins prioritaires de la population en matière de soins de santé. Ils sont choisis en fonction de leur intérêt du point de vue de la santé publique, des données concernant leur efficacité et leur innocuité et de leur coût/efficacité comparatif. Les médicaments essentiels doivent être disponibles à tout moment dans le cadre d’un système de santé opérationnel, en quantité suffisante, sous la forme pharmaceutique appropriée, avec une qualité assurée et accompagnés d’une information adéquate, et à un prix accessible pour les individus et la communauté. La mise en œuvre du concept des médicaments essentiels est par définition souple et adaptable à de nombreuses situations ; c’est à chaque pays qu’il incombe de déterminer quels sont exactement les médicaments qu’il considère comme essentiels. La sélection soigneuse d’une gamme limitée de médicaments essentiels entraîne une meilleure qualité des soins, une meilleure gestion des médicaments (y compris une amélioration de la qualité des médicaments prescrits), et un meilleur rapport coût/efficacité de l’utilisation des ressources affectées à la santé. »53)

La dernière version de la liste publiée par l’OMS (la 13e, 2003) reprend 316 médicaments dont 12 antirétroviraux destinés à la prévention et au traitement du sida. Même si elle n’a qu’une valeur légale relative (certains pays observent les recommandations de l’OMS avec plus de détermination que d’autres), cette liste joue un rôle important : elle permet à différents acteurs de revendiquer le droit d’accès à ces médicaments, considérés comme essentiels à la santé. Que ce soit au niveau des individus, des ONG, ou des Etats, cette liste, ayant une portée quasi universelle (l’OMS est une institution de l’ONU) est donc un moyen de pression, de revendication. De plus, à l’instar des informations sur les médicaments diffusées par des ONG comme MSF, ces listes permettent aussi à certains pays d’adopter les meilleures mesures possibles en fonction de l’offre et du prix des médicaments et de la situation sanitaire locale.

De nombreuses associations dénoncent que le coût des médicaments est un obstacle majeur à l’accès aux soins de santé. Quand MSF a débuté sa campagne d’accès aux médicaments essentiels54)) (génériques ou non) en 1999, les coûts de traitements des malades du sida par antirétroviraux étaient de 10 000 € par patient et par an55). C’est l’apparition sur le marché de copies fabriquées par des producteurs de génériques, comme l’Inde et le Brésil qui a contribué à faire chuter le coût des traitements à environ 200 € par patient et par an. Certaines thérapies génériques sont encore moins chères et un grand nombre d’ONG espère pouvoir encore faire baisser le prix aussi bas que possible. C’est pourquoi elles en appelle à la concurrence car

«en l’état actuel des lois sur la propriété intellectuelle, c’est-à-dire sur les brevets, [les pays producteurs de génériques] ne sont pas de taille à lutter contre les multinationales. […] Leurs marges de manœuvre sont réduites : ils ne produisent encore que les traitements d’hier, ceux qu’ils ont copiés avant que s’imposent les nouvelles règles de l’OMC sur la propriété intellectuelle […]. Face à l’ampleur du désastre actuel, étant donné l’urgence, il faut que se mette en place une vraie concurrence. Il faut que les industries locales puissent produire des médicaments génériques dans les pays qui disposent de l’infrastructure nécessaire et exporter ces produits génériques dans les pays privés de capacité de production. »56)

L’OMS accompagne d’ailleurs sa liste de médicaments essentiels (LME) d’un cadre d’action qui a pour but d’augmenter l’accès aux soins de santé. Ce cadre détermine 4 critères requis pour un accès maximal aux médicaments57):

-

Une sélection rationnelle : il faut choisir les traitements sur base de données concrètes; faire correspondre les schémas thérapeutiques avec la LME; utiliser la LME pour le choix de l’approvisionnement, des remboursements et des formations nécessaires.

-

Un prix abordable : l’OMS encourage de promouvoir la concurrence; de donner une information complète sur les prix des médicaments; de réduire les droits, les taxes sur les médicaments; réduire la marge de bénéfices des firmes pharmaceutiques; appliquer les clauses dérogatoires des ADPIC…

-

Un financement susceptible d’être maintenu : il faut augmenter les financement public, les prestations pharmaceutiques des assurances maladies; solliciter des financements externes ciblés (subventions, prêts, dons),…

-

Un système de santé et de distribution fiable : il faut imbriquer les fournitures au développement du systèmes de santé. Cela passe par un dosage efficace entre le système public et les ONG, par un maintient des réseaux de distribution, par la promotion de l’usage rationnel.

Il est important de souligner que la dernière « stratégie pharmaceutique » de l’OMS (programme 2004-2007) reconnaît également d’autres voies de traitement, passant par l’intégration des « médecines traditionnelles, médecines complémentaires et médecines parallèles » dans le travail thérapeutique.

L’après Doha : perspectives futures

Depuis la Déclaration de Doha en 2001, un problème majeur subsistait : bien qu’elle reconnaissait la primauté de la santé sur les brevets et affirmait à nouveau le droit pour certains PVD d’user des licences obligatoires, aucune solution n’était apportée pour fournir un cadre légal nécessaire à l’importation de médicaments génériques pour les pays n’ayant pas l’infrastructure suffisante à produire des médicaments.

Finalement, le 30 août 2003, « le Conseil général a approuvé une décision permettant aux pays pauvres d’importer plus facilement des médicaments génériques meilleur marché fabriqués dans le cadre de licences obligatoires s’ils ne sont pas en mesure de fabriquer les médicaments eux-mêmes.»58)

« La solution de ce compromis prévoit des modifications juridiques provisoires à l’ADPIC permettant désormais aux PVD ayant les capacités insuffisantes (ou inexistantes) dans les domaine pharmaceutique d’importer plus facilement des médicaments génériques. De cette manière, la décision prend la forme d’une dérogation provisoire permettant aux pays fabricants de copies génériques de produits brevetés – via le processus de licences obligatoires - d’exporter les produits vers les pays importateurs admissibles. »59)

Cependant d’autres risques menacent cette décision, par exemple, l’Inde a promis de se conformer aux accords de l’OMC et de reconnaître la propriété intellectuelle de manière unilatérale dès janvier 2005. Dès lors, de nombreuses ONG ont déjà manifesté leurs inquiétudes quant à une éventuelle augmentation des médicaments essentiels et en particulier des thérapies contre le sida…60)

Les conséquences de l’amendement de la législation indienne pourraient en effet être gravissimes. Les modifications « auront pour effet de bloquer la fabrication et l’exportation de médicaments génériques vers les pays les plus pauvres. »61)) Si d’autres mesures ne viennent pas en contre-partie, des centaines de patients, sous traitements génériques, risquent de ne plus pouvoir poursuivre leur thérapie.

Conclusion

Y a-t-il des conclusions à tirer d’un tel tel tableau? Faut-il s’indigner de la politique de nos pays riches ou faut-il se féliciter d’une coopération internationale naissante et d’une émergente prise de conscience des responsabilités collectives?

D’une part, on peut sans doute déplorer que les réponses aux problèmes semblent nier le fait qu’une bonne part d’entre eux étaient prévisibles (et à la limite voulu par certains de part les enjeux financiers) au moment où ces principes juridiques sensés être universalisables (par l’OMC) virent le jour. Pourtant, dans les faits, ils étaient loin de l’être, reflétant beaucoup plus les préoccupations et les intérêts de certains groupes de pays (celui des pays riches bien sûr) au détriment d’autres pays. On peut également critiquer la politique des entreprises pharmaceutiques qui par leur attitude rejettent un critère qui pourtant devrait être déterminant dans le choix de leurs recherches: la santé des malades qui semble aujourd’hui n’être qu’un critère secondaire, moins important que la situation économique des bénéficiaires des traitements.

D’autre part, dans une perspective de prise en charge des grandes épidémies comme le sida, on peut espérer que des projets comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme62) vont porter leurs fruits et se multiplier. Par exemple, ce projet a été créé pour financer une intensification de la lutte contre ces trois maladies et veut apporter, dans le cas du sida, un traitement par antirétroviraux 1,6 millions de personnes d’ici 2005.

Le Fonds est, par exemple, une bonne illustration du concept de biens publics globaux pris en considération: ici, le projet reconnaît que par la portée à grande échelle, les mesures de soin pourraient faire changer l’évolution de ces maladies dans son ensemble. Le projet, initié par autant d’instances que son l’ONU, le G8, le Sommet des dirigeants africains, fonctionne aussi et surtout par la coopération entre la société civile, le secteur privé, les communautés affectées et les différents gouvernements; (mais le Fonds en lui même n’est que l’organisme de financement et non l’entité de mise en œuvre du projet).

Par ailleurs, on peut aussi appuyer la proposition de la Commission européenne du 29 octobre 2004 qui consisterait « à permettre aux fabricants de médicaments génériques de produire des médicaments brevetés en vue de l’exportation vers les « pays dans le besoin » ne possédant pas de capacités de production suffisantes. »63) Cette proposition fait directement référence à la déclaration de l’OMC le 30 août 2003 quant à l’utilisation de licences obligatoires pour de tels pays.

Si de telles propositions se concrétisent et surtout si cette volonté d’action se maintient durablement, alors peut-être pourront nous parler d’un plus juste accès aux soins de santé. Si une meilleure transparence au niveau des coûts réels de recherche et de développement, de la gestion subsides ou des dons, de la participation du secteur public (p.ex. Universités), des budgets consacrés au marketing, sponsoring et lobbying est regrettable, il semble bien les moyens stratégiques mis en place visent à jouer sur la concurrence du génériques pour contraindre ces firmes à être « compétitives » sur le « marché du générique » et ainsi favoriser l’accès au soins de santé par des coût moindre des médicaments.

Dans un futur proche, reste à voir si le « marché » du générique se diversifiera (comme l’encourage la Commission européenne) et permettra de répondre aux urgences sanitaire ou si au contraire (et cela, nous le verrons en janvier 2005 avec l’Inde) la réalité vient contrarier nos espérances…

Bibliographie

Livres

-

Agnès BETRAND et Laurence KALAFATIDES, OMC, le pouvoir invisible, Fayard, 2002 ;

-

Georges HÜBNER, Pierre-Armand MICHEL et Mélanie SERVAIS, Valeurs et risque des brevets pour les biotechnologies, Cahiers financiers, Larcier, Bruxelles, 2003 ;

-

Florent LATRIVE, Du bon usage de la piraterie. Culture libre, science ouverte, Exils Editeurs, Paris, 2004 ;

-

Jean-Philippe BUISSON et Dominique GIORGI, La politique du médicament, Clefs économie, ed. Montchrétien, Paris, 1997 ;

Rapports, analyses, revues, rapports

-

Jean-Marie WARÊGNE, « L’OMC et la santé publique. L’après Doha » dans le Courrier hebdomadaire (CRISP), n°1810, Bruxelles, 2003 ;

-

Jean-Marie WARÊGNE, « La conférence ministérielle de l’OMC a Doha » dans le Courrier hebdomadaire (CRISP), n° 1739, Bruxelles, 2001 ;

-

Richard ELLIOT, Marie-Hélène BONIN et Carol DEVINE, Les brevets, le droit commercial international et l’accès aux médicaments essentiels, 3e édition, mars 2003. (Document diffusé par MSF dans le cadre de sa campagne pour l’accès aux médicaments essentiels.)

-

MSF, « Face au sida, la seule attitude responsable est de soigner des malades en danger de mort. Rapport. »; Supplément de Message, le journal de Médecins Sans Frontières, n°124, décembre 2002.

-

Act-Up Paris, Sida : mort sous brevet, novembre 2004,

-

ONUSIDA, 4ème rapport mondial sur l’épidémie du sida, 2004

Documents officiels

-

OMC, « Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » (ADPIC), (Annexe 1C à « l’Acte final » instaurant l’OMC).

-

OMC, « Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique » (Déclaration de Doha), 14 novembre 2001. Ces textes juridique de l’OMC sont disponibles en français sur le site de l’OMC: http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm

-

Proposition de la Commission européenne, « Access to essential medecines », http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/medecine/pr291004_fr.htm

Articles

-

Philippe RIVIÈRE, « Après Pretoria, quelle politique contre le sida? », Le Monde Diplomatique, avril 2001. (Dossier sur Pretoria accessible librement sur le net : http://www.monde-diplomatique.fr/dossiers/pretoria/)

-

Inge KAUL, « Biens publics globaux, un concept révolutionnaire », Le Monde Diplomatique, janvier 2000,

-

Philippe Quéau, « A qui appartiennent les connaissances ? », Le Monde Diplomatique, janvier 2000

-

Equiterre, « Histoire du GATT et de l’OMC », http://www.equiterre.com/SPIP/article.php?id_article=3 (au 5 décembre 2004)

Sites web

-

Organisation Mondiale du Commerce (OMC) http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/t_news_f.htm (partie du site concernant l’actualité relative à l’ADPIC)

-

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) :http://www.wipo.int/

-

Act-Up Paris: page consacrée aux accords sur la propriété intellectuelle :http://www.actupp.org/mot81.html

-

Médecins Sans Frontière: http://www.msf.fr/ et http://www.accessmed-msf.org/ (site de la campagne pour l’accès aux médicaments essentiels)

-

Organisation Mondiale de la Santé: http://www.who.int/medicines

-

Inge Kaul, “Le concept de biens publics globaux”: http://www.undp.org/globalpublicgoods/

-

Fond mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. http://www.theglobalfund.org/fr/

-

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) : http://www.unaids.org/

-

Réseau juridique canadien VIH/sida : http://www.aidslaw.ca/

-

Site de la campagne « No Software Patents » (contre les brevets logiciels) : http://www.nosoftwarepatents.com/fr/m/intro/index.html

-

Site de l’association BPEM (pour des Biens publics à l’Echelle Mondiale) : http://www.bpem.org/

Licence

Ce texte est disponible sous licence Creative Commons-BY-SA – Alexis Jurdant 2004